虚拟、精神服务越来越值钱

开工第一月,北京CBD国贸地铁的广告,都换成知识付费广告了。

虚拟消费起来了。年轻人游戏氪金、充视频会员就不用说了,门槛低的像代找小说、美女图片、考研资料……都成了生意。互联网巨头也在给用户开通赚钱渠道,比如全民K歌陪唱能赚钱,soul捏脸能卖。

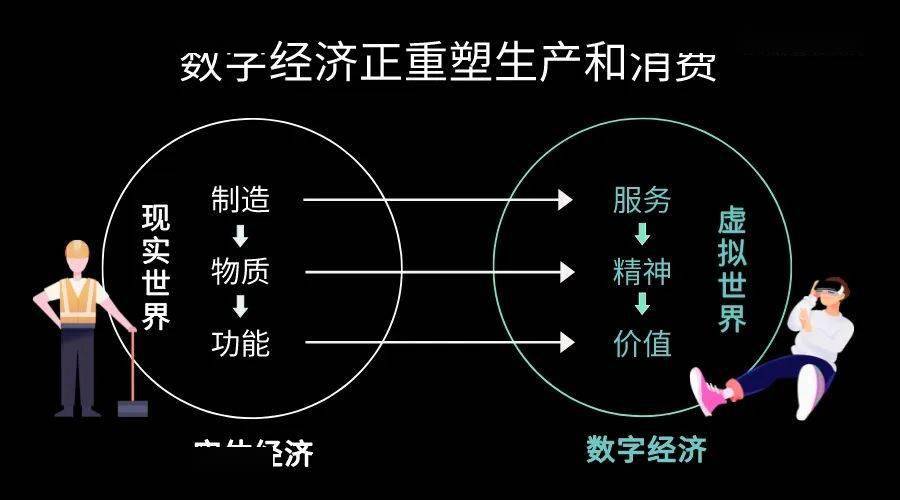

虚拟经济还会越来越火,因为虚拟消费就等于精神消费,当下一切消费升级都在帮人解放双手释放精神消费。

董宇辉卖的不是六块钱的玉米而是文化跟精神享受,泡泡玛特卖的不是小玩具而是大人的灵魂慰藉,美术馆饭店卖的不是饭而是艺术氛围。

一个事实是,整个人类历史来看实体的物价是一直走低的。数字经济正在重塑生产和消费,等到虚拟世界有了经济基础设施,就能任意创造变卖价值。香港最近就允许了向散户开通虚拟货币交易。

2. 打工人重回“狩猎时代”

当代年轻人,10个人里7个有副业,还有3个开过公司。

流量正从巨头平台和明星网红流到更多普通人手里,这是一个个人IP崛起的时代,以前普通人够不到资本、人脉,现在有了平台跟技术作为杠杆。

借助互联网的基础设施,新媒体、占卜、疗愈等自由职业者越来越多,通过服务好自己的“千人粉丝”,享受着数字游民的低成本高收入。去年新版职业分类大典净增158个新职业。

与此同时,“新老”互联网都在飞速进化。小红书开始做社群,微信开始做小红书,TikTok、拼多多等电商出海……有人用GPT做小红书内容,有人用数字人做博主替身,有人借NFT成了数字艺术家,有人借VR成了VR画家……BitClout、Mirror等服务各领域创作者的去中心化的平台也越来越多。

他们只工作不上班、全球漫游的样子,好像回到狩猎时代,闲暇就用来探索世界。

3. 天涯海角,远亲不如“近圈儿”

年轻人不婚不育国内人口首次负增长;小红书、豆瓣上裸辞成群结队;国际大牌没人买退出国门……

不恋爱,不上班,不买名牌,人都跑哪去了?

大理的自由职业生态催生了社区化自治的学校及各种兴趣圈子,今年大V会员制人脉圈子跟线下游学如火如荼,全国小姐妹七嘴八舌挤在直播间看男神,Discord里讨论各种链游、NFT、Web3的人彻夜不休……

人群正在四散重组,奔向无数个共创共享快乐和收益的小圈子,奔赴DAO的去中心化还有Web3的用共识创造价值。

对小圈子来说,快乐固然很好,赚钱更有粘性。拿NFT无聊猿来说,全球每个持有者通过自己开的线下店、线上影响力等扩大这个猩猩的知名度,一起努力让它越来越值钱,然后自己手里的NFT也跟着升值,韩国艺术家的黑猫NFT也是。

4. 跨界创新就是跨一步的事儿

我家附近有家不推销的理发店排上了好评榜第一,这是笨人赚聪明钱。

除了这些,人、物、AI、技术、行业、产学研等都在融合创新。建筑师做婚礼策划拉升了婚礼布场的审美新高,青岛啤酒博物馆做剧本杀成了新晋网红,再比如我,一个中文系的市场人写东西,就老想搞得好玩有趣、大白话以及更人文些。很多固化下来的体验,重新组合或革新一个要素就能塑新服务。

新技术、新趋势、新流程……去中心化是要素分散重组的时代,创新就是一个转身一个跨步的事,因为你我都知道身边痛点有多多!

AR跟AI单独拎出来可能很鸡肋,但是,流利说结合Rokid的AR眼镜推出了AI老师,由3D虚拟的AI老师做情景式英文对话,让学习效率飙升,这谁不爱。

5. 最好的机会在最大的洼地

中国消费互联网能在短短二十多年逆袭美国,是因为人多且穷,向上势能大。现在,下沉市场的机会仍然太多了!

周末我去潘家园溜达,看到白洋淀非遗的芦苇画,独一份且价格贼便宜。老板自己也是创作者之一,他们一群搞艺术的没做淘宝也没做直播,疫情三年就这么硬挺着,为啥?

一是因为芦苇画的特色在于光照下立体的渐变色,线上不好显示,二是他们平时简直是躺平赚,不想花时间折腾别的,他们做了线下非遗美术馆但就只限于线下。

西湖龙井的茶农每年只需要忙一个月,仙居杨梅的果农每年只需要忙一周,种地可以靠产业集群跟知名度躺赚,也可以靠生产、销售、供应链等数字化转型再上一个台阶。跟工业、服务业相比,我们国家的农业品牌、农业数字化水平都很差。

现在我们已经看到,助农电商、短视频让无数农民受益,现在数字孪生已经能够赋能农业生产的科研、管理、采摘等全流程,越来越多农场给奶牛带上VR眼镜让它们更开心,以此提高产奶量,虚拟人、NFT、区块链等都能用在农业上。